Анна Филиппова

Неровное дыхание. Заметки о воздухе в советском кино

Онлайн-журнал V–A–C Sreda завершает трехмесячную программу, посвященную воздуху в искусстве и культуре.

В этом выпуске мы публикуем текст журналиста и режиссера-документалиста Анны Филипповой об истории советского кино с 1930-х по 1980-е годы. С помощью воздушных метафор автор исследует «дыхание» всего кинематографа и отдельных картин, снятых в эпоху «железного занавеса», и описывает, как менялись жанры и техники, границы допустимого и обстановка в профессиональной среде. Не остались без внимания и главные хиты сегодняшнего проката — «Питер FM» и «Прогулка» из «воздушных» нулевых как символы неугасающего стремления к свободе.

Кино — это то, что между: между вещами, между людьми, между мной и тобой.

Жан-Люк Годар

В кинематографе самое трудное — снять воздух между людьми.

Андрей Тарковский

«Вот тут воздуха не хватает» — так обычно говорят, когда на черновом монтаже все слишком плотно стоит: реплика за репликой или бесконечное мельтешение. Нужно накинуть пару спокойных кадров, чтобы зритель перевел дух.

В 1967 году мэтр советского кино, один из основателей «Ленфильма» Иосиф Хейфиц пишет Науму Бирману — автору картины «Хроники пикирующего бомбардировщика» (1968):

В суете мизансцен, в «трепе», в прочих линиях необходимого действия не забывайте пауз для раздумья, для оценки, для рассуждений, для того, чтобы спокойно увидеть глаза — «окна души». Растворяйте эти окна (в молчании и в диалоге) почаще, они дадут Вашей картине воздух!

Воздух — это…

1. тех. свободное пространство в кадре, не занятое героями или предметами. Вспоминается эмблематичный снимок Александра Родченко «Пионер-трубач» (1930): камера смотрит снизу, и кажется, что воздух заполнил собой все — и пространство вокруг пионера, и раздутые щеки, и его легкие. Нехватка пространства ведет к асфиксии, депрессии. Греческое слово «огорчаться» (στεναχωριέμαι) состоит из двух слов — «узкий» (στενός) и «пространство» (ο χορός), то есть буквально «недостаток пространства».

2. перен. понятная метафора. Действие фильма «Шумный день» (1960) Георгия Натансона и Анатолия Эфроса происходит в квартире, но воздуха там предельно много: в кадр просочилась оттепельная эйфория. Метафора работает и в обратную сторону, как мы хорошо знаем по сталинскому и «застойному» кино. Если приводить примеры «безвоздушных» фильмов, то первыми на ум приходят мюзиклы Георгия Александрова: «Волга-Волга» (1938) и «Веселые ребята» (1934).

3. физ. впрыск, форсаж — в кино не в последнюю очередь ходят именно за этим. Лично я, выходя из зала, чувствую, как становится физически легче дышать.

Через логику дыхания можно посмотреть и на историю развития советского кино в целом: несколько жадных затяжек, между которыми — длительные периоды безвоздушья и реакции. Самым «воздушным» десятилетием были, конечно, 1920-е с их учредительным пафосом. Границы еще не закрыты, прокат кишит импортными картинами, и советские кинорежиссеры наряду с собственными изобретениями («прямое кино» Вертова и т.д.) увлеченно апроприируют чужие жанры и техники — в частности, приемы немецкого экспрессионизма и голливудских крауд-плизеров. Окрыленные задачей создания нового человека и пропагандой нового общественного порядка, советские авангардисты — Дзига Вертов, Александр Довженко, Яков Протазанов, Борис Барнет, Сергей Эйзенштейн — считают себя законодателями мировой киномоды и вообще парят в воздухе.

Оператор Эйзенштейна Эдуард Тиссэ пишет ему из Швейцарии во время их американского турне — которое, кстати, чуть не сорвалось:

Погодка здесь (в Цюрихе) прямо летняя, все время шпарит солнце и довольно тепло. Говорят, что в Лугано еще купаются, на будущей неделе туда собираемся поехать поездом, на авто сейчас поехать нельзя. Векслер делает нам новое предложение: совершить весной путешествие на машине от Нью-Йорка до Сан-Франциско и дальше по Мексике с киноаппаратом и сделать большую фильму, — говорит, что на это дело он найдет большие деньги.

Они действительно доедут до Мексики и снимут там фильм — правда, смонтировать не успеют. Во-первых, кончатся деньги, а во-вторых, Сталин уже почти официально считает их невозвращенцами и засыпает угрожающими письмами. Эйзенштейн и Тиссэ не спешат возвращаться домой и довольно дерзко отвечают на письма «кураторов»: «переломный» 1929 год в СССР начался гораздо раньше, чем у них в дороге. Они еще не успели понять, что НЭП, зарубежные гастроли, иностранные продюсеры и хрупкие режиссерские эго — все, finito.

Через пять лет Эйзенштейн, который в 1931–1932 гг. снял сюрреалистическую «Да здравствует Мексика!» (исп. ¡Que viva México!), выступит с апологией соцреализма:

…хочу сказать, что те великие исторические события кинематографии, которые происходят в эти самые дни, должны нас мобилизовать на то, чтобы брать в лоб и крепко все те колоссальные, трудные проблемы, которые перед нами ставит наш наступающий классический период социалистического реализма. Он классический потому, что, собственно говоря, с сегодняшних дней устанавливает правильные нормы и правильные пути исканий, правильные взаимоотношения нашей тематики, и форм нашего искусства, и всей работы в целом. Это есть период величайшей внутренней гармонии. Это не значит, что мы, как в Эдеме, будем спать спокойно, без бдительности и без борьбы. Многое сделано, но еще больше впереди!

Через два года в том числе и за «религиозные отсылки» Сталин прикажет смыть эйзенштейновский «Бежин луг» (1937). Наступил «классический» период в искусстве.

«Железные» 30-е

И все-таки до того, как окончательно наступили железные тридцатые с «большим стилем» и тотальной цензурой, несколько совершенно не соцреалистических фильмов проскочили цензуру. «Земля» (1930) Александра Довженко, «Окраина» (1933) Бориса Барнета, «Строгий юноша» (1935) Абрама Роома — во всех этих фильмах так много импровизации, шероховатостей, язычества, что, если отбросить год производства, сложно подумать, что они были сняты, когда унификация культуры была уже на марше.

Почему-то меня этот факт завораживает, и я пересматриваю фильмы в попытке ухватить переходный момент («великий перелом») между относительной свободой и окончательным торжеством «правдивого, исторически-конкретного изображения действительности в ее революционном развитии». Как дышать, когда чувствуешь наступление огромной глыбы, которая все перемелет? Вдохнуть в последний раз, но глубоко? Дышать часто-часто — украдкой, чтобы никто не услышал?

Я не знаю, поэтому постоянно пересматриваю фильмы ранних тридцатых, которые сняли до того, как все окончательно схлопнулось. Безусловный фаворит в этом списке — «Строгий юноша» Роома, снятый по сценарию Юрия Олеши в 1935 году. В основе сюжета — любовный треугольник. С одной стороны — уважаемый профессор онкологии Юлиан Николаевич Степанов, который постоянно участвует в заграничных конференциях. Ничего себе быт советского врача! Его соперник — идеально сложенный мечтательный юноша Гриша Фокин, который в одиночку пытается изобрести моральный кодекс строителя коммунизма и другими заботами будто не обременен. Между ними — красавица Маша, она работает на Степанова, но и Фокина однозначно не отвергает.

Высокая белая дверь со стеклом. Это дверь в библиотеку ‹…› за окнами сад. Это соседство создает в комнате воздушность. Каждая вещь, даже поставленная в дальний угол, отражает небо, ветвь, облако, что усиливает это впечатление.

Так описывает Юрий Олеша одну из сцен фильма. «Воздушности» и игры с объемами в фильме действительно очень много — и это один из факторов, который создает ощущение «выпадения», острого диссонанса. В середине фильма, например, есть сцена званого ужина в зале с высокими потолками, заполненной светом и воздухом. Там стоит рояль, слева от него огромная свисающая люстра. На этом фоне резко выделяются темные фигуры по фраках — напоминает фицджеральдовскую эстетику. Такого в советском фильме начала 1930-х быть не должно, что вообще происходит? До абсурдного несоветская фабула, эстетская операторская работа, которая соединяет эротизированные образы дискобола — чуть позже их повторит и разовьет Лени Рифеншталь в «Олимпии» (1938) — с фантазийными интерьерами и футуристичным ар-деко. Мне каждый раз страшно пересматривать эту сцену — ведь так нельзя снимать, за такое наказывали! И наказали.

В методе творческой реализации сценария «Строгий юноша» режиссер Роом встал на позиции воинствующего формализма и эстетства, которые являются враждебными советскому искусству.

Эти чрезвычайные великолепие и формалистическая изысканность при внутренней пустоте, трюкачество, нелепая выдумка (эпизоды — сон Фокина, в опере, на стадионе и другие) лучше всего это утверждают.

Оператор Екельчик также проявил «непротивление», беспринципность.

Бесспорно, что Роом диктовал оператору свой стиль работы, но последний проявил беспринципность и непротивление, хотя «мистика», что есть в фильме, не свойственна работе оператора Екельчика. ‹…›

Это не было неожиданностью. Первая версия фильма и вовсе была снята с другим актером в роли Фокина — Дмитрием Консовским. Его арестовали прямо во время съемок, вменили контрреволюционную деятельность, и через несколько лет он умер в ГУЛАГе. Съемочную группу пытались предупредить, сигналы были, и много — критика редакторов, публикации в журналах, открытые письма. Решили все-таки продавить и закончить фильм, как задумали. В итоге карьера Олеши как большого писателя и сценариста фактически была закончена, а сам «Строгий юноша», естественно, лег на полку — до 1994 года, пока его не восстановил Наум Клейман. Дальше начинается вторая глава его существования уже как предмета культа, фильма-фетиша: его обожали Тимур Новиков, Георгий Гурьянов и другие герои питерских 1980–1990-х. Очевидно, их привлекали как раз этот «воинствующий формализм» и эстетство. Какой урок о дыхании можно вынести из случая «Строгого юноши»? Видимо, перед смертью и правда не надышишься.

Таких «задохнувшихся» в 1930-е было немало: например, Маргарита Барская, гениальная режиссер и актриса, которая хотела делать отдельное детское кино, создала школу работы с детьми-актерами. Ей мешали работать, заставляли уродовать собственные фильмы, а в последние годы еще и травили якобы за связь с революционером Карлом Радеком, которого в 1936 году арестовали и поволокли по Второму Московскому процессу. Последний фильм Барской «Отец и сын» (1936), который много раз урезали и перемонтировали, так и не вышел на экраны. Ее готовящийся фильм с писателем и педагогом Антоном Макаренко «Флаги на башнях» не случился. После очередного заседания, где Барскую фактически отлучили от профессии, она сбросилась с лестничного пролета киностудии.

Что это? Бред? Ложь?.. Нужно питать отвращение к детям, нужно ненавидеть жизнь, чтобы придумать такую непередаваемую ложь. Точно маньяк настойчиво и последовательно стремится оболгать все, что попадало в поле его зрения. Семья, школа, завод, строительство, люди, дети, улицы, дома, воздух — все в картине становится мрачным, тусклым, безрадостным, теряет свет, краски, наливается тупой, каменной тяжестью… Этой антихудожественной, отвратительно-лживой картине не может быть места на советском экране.

Это, конечно, не так. В картинах Барской воздух как раз был, была настоящая, несоцреалистическая жизнь — и цензоров это пугало. У советской власти уже был сформированный образ «счастливого советского детства», который надо было транслировать в фильмах, на картинах и в книгах. В том же 1936 году, когда запретили «Отца и сына», было растиражировано изображение Сталина с маленькой девочкой, Энгельсиной Чешковой. Девочка подарила Сталину букет, поцеловала и обняла вождя — эта фотография осталась в коллективной памяти на десятилетия. Две минуты нежности между вождем и девочкой были тщательно срежиссированы, к ним готовились несколько недель. Барская со своими детьми-актерами, импровизирующими в кадре, тут, конечно, пришлась не ко столу.

Воздух стали выкачивать отовсюду — колоссальное количество цензорской работы сжимало метафизическое и буквальное пространство. Кадр стал теснее. Нужно было не только не допустить съемки «неправильных» фильмов и повторения кейса «Строгого юноши», но и зачистить уже снятое — убрать врагов народа из хроникальных съемок.

22 февраля 1938 г.

Сов. секретно

Председателю СНК СССР тов. Молотову В.М.

В процессе приемки дел Главного управления кинематографии (ГУК), предо мною встали вопросы изъятия из проданных за границу советских документальных фильмов и хроники кадров с заснятыми в них врагами народа.

<...>

Для этой цели необходимо было бы отправить в ряд стран Западной Европы работника нашего представительства в Париже, знакомого с фильмовым делом и поручить ему на месте, в каждой стране, по согласованию с полпредами и с учетом местной политической обстановки произвести всю работу по изъятию. Однако необходимо заранее предвидеть, что вырезки могут нарушить музыкальное сопровождение фильма там, где это связано с фонограммой, и тем самым навести инофирмы на мысль о том, что нами производятся изъятия.

«Подавленные» 40-е и 50-е

После такой напряженной работы цензоров настал почти десятилетний период тишины, известный как «малокартинье». Он продлится до середины 1950-х. Большинство снимаемых в это время фильмов были социалистическими «байопиками», жизнью замечательных людей. Вот уж где воздуха нет совсем, сам жанр его не подразумевает. На экране — великие мужчины: Иван Мичурин, Василий Жуковский, Петр Нахимов, Николай Пирогов, Виссарион Белинский, Иван Павлов, Модест Мусоргский, Николай Римский-Корсаков, Тарас Шевченко, Алишер Навои, Петр I. Все они похожи до степени неразличения — это и есть один человек, коллективная фантазия о герое. Когда бы герои ни жили, своими делами и характером они как будто предвосхищали советский проект, и связь между Сталиным и Суворовым, Сталиным и Петром I была неоспорима.

Безвоздушно в таких фильмах и само пространство кадра: в павильонных съемках, где мало света и камера стоит на штативе, доминируют средние планы. Герой макушкой упирается в верхний край кадра — настолько ему тесно в предлагаемых обстоятельствах. Диалоги высокопарны, а актеры говорят мимо зрителя, обращаясь, видимо, напрямую к Сталину. Фактически фильмы периода «малокартинья» снимались только для него. Их невозможно смотреть, не задыхаясь.

«Парящие» 60-е

Когда только начинаешь играть на духовом инструменте, можно упасть в обморок, ведь легкие не привыкли к такому количеству воздуха. Это ошибка новичка, потом привыкаешь и учишься рассчитывать силы. Почему-то о шестидесятниках часто говорят как о детях или о новичках: задохнулись оттого, что слишком жадно жили, а нужно было расчетливее, спокойнее. С этим отчасти можно согласиться — в 1968 году, с вводом войск в Чехословакию, советские шестидесятые досрочно, и довольно брутально, закончились.

Другая крайность — смотреть на шестидесятые исключительно в романтическом ключе, как на «воздушное», полное надежд время, время мечтателей, время молодых. В этом тоже есть большое упрощение.

Пусть и опрометчиво, но осмелюсь утверждать, что 1960-е стали самым интересным десятилетием для мирового и советского кинематографа — и не столько из-за взросления первого послевоенного поколения с их стремлением «жить иначе». Главная причина: камеры стали легче и появилась возможность писать синхронный звук. За своим героем теперь можно было отправиться куда угодно и занять позицию «мухи на стене», не влияя на происходящее в кадре. Люди даже стали двигаться в кадре по-другому, они не всегда замечали, что их снимают. Между снимающим и снимаемым чисто физически стало больше воздуха. Игровые картины пытались тоже казаться документальными, всеми овладела страсть к vérité.

Углы съемки снова заострились, как в двадцатые: в кадр вошли толпа, ноги, транспорт, немыслимые до этого пролеты камеры по коридорам, эскалаторам, между зданиями, под водой. Кинопространство расширилось в несколько раз, и эта экспансия так же важна, как освоение космоса, стратосферы, Арктики и восьмитысячников. Шестидесятники фетишизировали окраины и фронтир — целину, север, деревню, БАМ. Именно там якобы зарождались подлинные смыслы — правда, стекались они потом все равно в метрополию.

1960-е — время звездных операторов, это вообще прежде всего их бенефис. Режиссерам приходилось выгрызать на худсоветах каждую реплику, каждое решение, операторы все-таки были чуть свободнее. Можно было разгуляться даже там, где в основе сюжета была откровенная пропаганда, — вспомнить хотя бы гениальную работу Сергея Урусевского на фильме Михаила Калатозова «Я — Куба» (1964). На операторах лежала двойная ответственность — доработать там, где на режиссера надавили: заставили отказаться от эпизода или реплики еще на этапе сценария.

Чаще стали снимать воздух. На некоторых зрителей это производило почти такой же эффект, как на тех, кто испугался «Прибытия поезда» (1896) братьев Люмьер:

Смотревшая со мною фильм «Крылья» молодая зрительница испуганно воскликнула: «А вдруг она разобьется?» Но во весь экран вспыхнуло слово «конец», и мы так и не узнали, чем кончился этот полет.

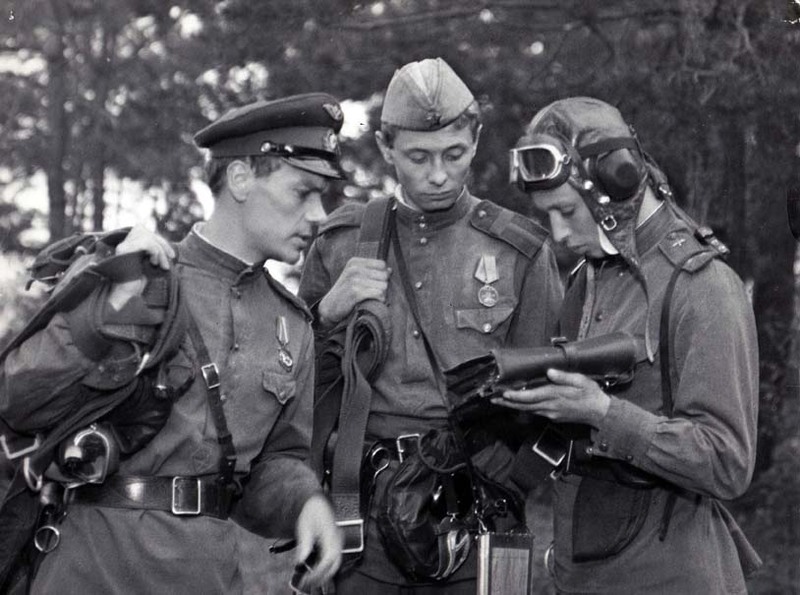

Это эпизод из «Крыльев» (1966) Ларисы Шепитько, когда героиня Майи Булгаковой — фронтовая летчица, не вписавшаяся в мирную жизнь, — решает угнать самолет у досаафовцев. Она хотела почувствовать ощущение полета, которого была много лет лишена. В семидесятых такой сюжет помыслить уже невозможно — о каких полетах может идти речь во времена «развитого социализма» и магазина «Березка»? Можно поспорить, конечно, и вспомнить «Экипаж» (1979) Александра Митты — там тоже есть полет как уход от обыденности, но вот самолет там играет роль клетки, ловушки. На его месте мог быть поезд, как в «34-м скором» (1981) Андрея Малюкова, автомобиль или подлодка — любое замкнутое пространство, годящееся как сеттинг для фильма-катастрофы. А вот в «Хронике пикирующего бомбардировщика» (1969) Наума Бирмана — все-таки это еще шестидесятые — самолет для героев не просто способ летать, они фактически сливаются с ним в одно тело — и сгорают вместе с ним.

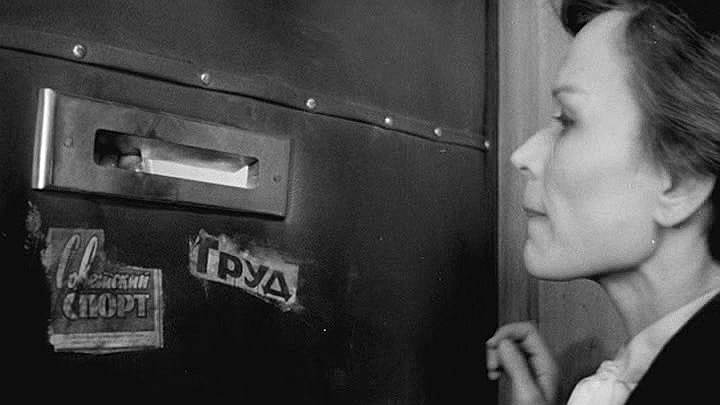

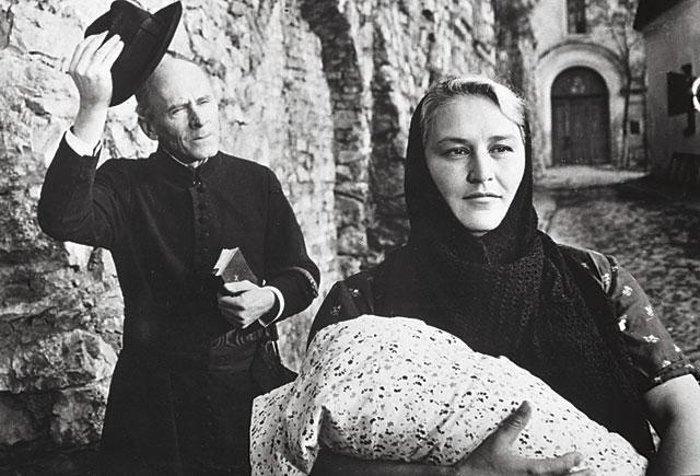

Как и в 1930-е, в 1960-е много прорывных фильмов попало на полку — например, «Комиссар» (1967) Александра Аскольдова или «Любить» Михаила Калика (1968), где сочетаются игровые и документальные кадры, а среди героев — это во времена государственного атеизма — появляется священник Александр Мень. Чуть не попал на полку абсурдистский «Посторонним вход запрещен» (1964) Элема Климова, где пионеры буквально взмывают в воздух, сбегая от контроля взрослых. По два года мучали-переделывали сценарии «Начала» (1970) Глеба Панфилова и «Июльского дождя» (1966) Марлена Хуциева.

Если бы не бюрократические проволочки, хронология советских шестидесятых была бы совсем другой, ведь фильмы выходили бы раньше, а за ними снимались новые. Именно потому, что свобода шестидесятников была во многом иллюзорной — или очень ограниченной, — многим фильмам удалось ухватить соседство воздуха и духоты и изобрести какой-то особый советский тип меланхолии, светлой грусти. В «Июльском дожде» Хуциева очень много воздуха и счастья — счастлив и молод, кажется, даже сам город, достаточно вспомнить кадры с мокрыми от дождя мостовыми. И рядом с этим счастьем — тотальный распад: любви, окружения, веры в идеалы.

Интересно, что и «Июльский дождь», и его прямой наследник «Питер FM» (2006) Оксаны Бычковой недавно вернулись на большие экраны (в 2021 и 2025 году соответственно). «Питер FM» в некоторой степени превзошел «Июльский дождь» по части воздушности — его герои буквально живут на крышах и подоконниках и, кажется, никогда не закрывают окна. Многих зрителей именно это в нем раздражало — фильм нередко упрекали в наивности и «инфантильности». Как будто воздуха должно быть много, но в меру, как бы чего не вышло.

«Вдыхающие» 70-е

О 1970-х принято думать как о времени конформизма, когда, символически говоря, мы проиграли страну, выбрав благополучие взамен свободы. Действительно, к началу 1970-х большинство кинематографистов уже перестали требовать от цензоров невозможного, четко понимая, где пролегает «двойная сплошная», что можно «протащить», а что нельзя. Мне кажется, что самое интересное, что было в 1970-х — это советская адаптация и интерпретация традиционно американских жанров. Воздух 1970-х, воздух той самой «вненаходимости» просачивался в СССР через дырочку: благодаря активной работе фарцовщиков, работников дипкорпуса и людей, вернувшихся из загранкомандировок. В итоге кинопрофессионалы и публика довольно хорошо познакомились с вестерном, мюзиклом, байопиком, ревю.

В 1978 году выходит «Женщина, которая поет» — автобиографический фильм с Аллой Пугачевой в главной роли. Мало того, что она сама по себе носительница эксплицитной сексуальности и дерзкой вокальной манеры, — вспоминается, как эстонский оператор во время концерта в Таллине снял Пугачеву как боттичеллиевскую Венеру, — так еще и сюжет построен вокруг артистки, женщины, для которой важней всего — самореализация. Мужчина, находящийся рядом с ней, слишком мелок и завистлив, он быстро самоустраняется. Музыканты, бэк-вокалисты, режиссеры и вообще никто до нее не дотягивает. Она колесит по стране, пишет музыку, жадно дышит, но ей все равно мало. И страны мало, и людей мало, и жизни мало. Это ж надо было в условиях коллективизма и уравниловки снять такой фильм про свободу! Венчает этот бунт травестийная выходка Пугачевой — музыку к фильму она написала под псевдонимом/альтер-эго Борис Горбонос. Так выглядит высокий кэмп, и мало кому, кроме нее, он был подвластен.

У «Женщины» должен был быть своеобразный сиквел — фильм «Душа» (1981) Александра Стефановича про певицу, которая постоянно срывает голос из-за плотного гастрольного графика. Пугачева от фильма отказалась, в итоге главную роль сыграла София Ротару, находившаяся с ней в постоянном диалоге-соревновании. Эта реплика прозвучит тихо и потеряется в гуле эпохи: главное достижение фильма — в нем звучит музыка полузапрещенной тогда «Машины времени».

Еще один пример «просочившегося» жанра — новаторский новогодний фильм Ларисы Шепитько «В тринадцатом часу ночи» (1969), где музыкальные и танцевальные номера перемежаются с игровым сюжетом: сброд из всякой былинной нечисти готовится к визиту важного иностранного гостя. Им в итоге окажется маленький гномик в красной одежде, как у Санта-Клауса. В главных ролях — Зиновий Гердт, Анатолий Папанов и Георгий Вицин, который выглядит здесь так кэмпово, что мог бы, не переодеваясь, сняться у американского режиссера Джона Уотерса. Эксцентричность сюжета, монтажа и мультиязычного саундтрека такая, что это больше напоминает какой-нибудь SNL, чем советское телевидение «застоя».

«Душные» 80-е

Начало: оговаривается объем работ и творческое задание. Жду предложений. Неделя, другая, — предложений нет. Предлагаю сам. Выслушивают, кивают. Приносят пробы. Все не то. Извините, не поняли. Еще неделя. Тишина. В чем дело? Куда-то девалась лаванда. Заказываем новую, ждем еще неделю — нефокусность. Потом — тряска, потом — экспозиционные ошибки, и так продолжается до конца съемок и монтажа.

В таком дисфункциональном состоянии находилась советская киноиндустрия в начале 1980-х, после «застойного» десятилетия. В коллективах киностудий — разброд и шатанье. На Ленфильме уже вспомнили слово «малокартинье».

В 1986 году происходит скандальный V съезд кинематографистов СССР, делегаты которого набросились на «киногенералов» — Сергея Бондарчука, Льва Кулиджанова, Станислава Ростоцкого. Застой в отрасли вменялся им, виноватым сразу во всем. Царила атмосфера якобинского бардака.

Съезд проходил в Кремле. Атмосфера была сюрреалистической: фронда в самом сердце коммунистической цитадели. В отчетном докладе Кулиджанов перепутал Литву с Латвией, а ведь это было время, когда назревал взрыв национального самосознания: зал отреагировал хохотом и шквалом негодования. Охрана Кремлевского дворца никогда раньше не становилась свидетельницей такого непосредственного поведения. Охранники в штатском из любопытства заняли места в зале, тогда как обычно они томились у дверей со стороны фойе. Перевозбужденный зал устраивал овации радикальным ораторам (Ролан Быков, Владимир Меньшов, Анатолий Гребнев, Евгений Григорьев, Виктор Дашук) и захлопывал тех, кто пытался защитить старые устои: среди них оказался и Никита Михалков, назвавший выпады против Бондарчука «ребячеством».

Казалось бы — революция. После такого в кино должен был хлынуть поток свежего воздуха. И в этом, мне кажется, главный парадокс кино 1980-х: с точки зрения киноязыка многое действительно стало можно — вместо усталых героев «застоя» на экран хлынули соловьевские мальчики Банананы из «Ассы» (1987), готовые все немедленно разнести, прямо как делегаты V съезда. Но эта изобразительная свобода была потрачена на то, чтобы зафиксировать невыносимую духоту вокруг. Перестроечная glasnost была потрачена на фиксацию распада.

«Маленькая Вера» (1988) Василия Пичула гениальна не потому, что там есть первая в советском кино эротическая сцена, а потому, что из обычных «перебивочных» кадров — вот товарняк медленно выезжает из металлургического комбината, вот молодежь шляется в порту — создается такой экзистенциальный накал, что самому удавиться хочется. Проходная подростковая истерика — когда Вера (Наталья Негода) восклицает, почему так тошно-то, хотя делаешь все правильно, — грандиозная кульминация. И черт с ним, с морализаторством, ведь понятно, что Вера — это все мы, и это нам «так дальше жить нельзя». Про это легко забываешь, когда видишь, как герои задыхаются, и хорошо знаешь, каково это.

Интересно, что и здесь вмешались шестидесятые с его приемом cinéma vérité. Именно vérité диктует стилистику «Маленькой Веры», заметил кинокритик Александр Федоров:

Фильм поставлен в духе так называемого «прямого кино», с почти протокольной точностью воспроизводящего убогий быт так называемой «средней советской рабочей семьи». Разумеется, авторы здесь не совершили открытия. Особенно если брать в расчет поставленные в похожем жестком, натуралистическом ключе фильмы венгров Пала Эрдоша («Принцесса») и Пала Габора («Поездки с Якобом»), поляков Кшиштофа Занусси («Константа») и Кшиштофа Кесьлевского («Случай»).

Закончился перестроечный взрыв очередным малокартиньем (если говорить о студийном кино) и наплывом кооперативного эксплойтешна.

Туманное настоящее

Главные хиты проката 2025 года — вновь вышедшие в прокат хиты нулевых, «Прогулка» (2003) Алексея Учителя и «Питер FM» (2006) Оксаны Бычковой, достойные наследники шестидесятнических опусов о смятенной молодежи в большом городе. Кажется, этот успех закономерен: оба фильма наполнены «воздухом» — кинематографическим, с длинными прогулками по городу, сложными сценами с внутрикадровым монтажом и ловкой ручной камерой. И метафорическим — мало где удалось еще так запечатлеть эйфорию нулевых. Это прежде всего кайф не от ползущей наверх цены на нефть, а от ощущения безграничных возможностей. И «Питер FM», и «Прогулка» наполнены чистым драйвом: после них невозможно, выйдя из кино, не отправиться гулять.

А главное — они вернули, пусть и на короткий момент, запах того, уже полузабытого воздуха. Все у нас было впереди: по радио играл русский поп-рок, где-то за углом ждала любовь, Nokia connecting people. Что тут скажешь? Что важнее, наверное, не столько наличие воздуха, сколько потребность в нем. К счастью, ее мы не утратили.

sreda@v-a-c.org

Все права защищены. Воспроизведение и использование каких-либо материалов с ресурса без письменного согласия правообладателя запрещено.