Артем Морозов

Первый раз еще один: время у единицы

Онлайн-журнал V–A–C Sreda представляет новый выпуск, посвященный феномену единственности в искусстве и приуроченный к «Фестивалю единственных фильмов» в Доме культуры «ГЭС-2». Проект представляет российские премьеры лучших международных дебютов года и специальную подборку классических и редких фильмов.

В этом выпуске мы публикуем текст философа и переводчика Артема Морозова. Автор разбирает тему «единственности» в философии Грэма Хармана и Тристана Гарсия на примере одиночества объектов и любви к Другому, а также обращается к фильмам, в особенности к картине «Аннет», французского режиссера Леоса Каракса, для которого конфликт между «первым» и «последним» составляет один из главных мотивов творчества.

Девичья спаленка

«…вещи сообщаются лишь через свое одиночество — если бы вещи не были равно одиноки в мире, вещи не могли бы быть вместе друг в друге».

Рецепция объектно ориентированной онтологии в большинстве случаев оказалась для нее, на мой взгляд, уничтожающей: главным в ней были вовсе не нечеловеки в противоложность «субъектам»-людям, но сугубо «объекты» как стороны отношений, ими конституируемых, взятые от них обособленно, или как терм(ин)ы без/вне соответствующих формул. То есть речь шла о попытке мысли нереляционной и не столько о содержании оной мысли, сколько о ее форме или методе. Именно поэтому ООО изначально выступала за тождество против различия, хоть и с симпатией, но снисходительно относилась к философиям процесса и т.д.

Но довольно быстро все выродилось, иначе говоря, нормализовалось: Леви Брайант со своими объектами как машинами да их способностями, Тимоти Мортон с ловлей гиперобъектов и трансцендентальной медитацией на отмену закона противоречия, Иен Богост с приставками. Все они так или иначе вписывали объекты уже в самой их объектности обратно в реляционистские рамки вместо того, чтоб показать, как рамки эти (а вовсе не конкретные инстанциации: сети, «системы взаимодействий», интерфейсы) в «принципе» порождаются или пропечатываются объектами, — через формальную онтологию их как индивидов-самодуров, которые сами себе и принципы, и прицепы прежде любой индивидуации.

Сердце хармановской философии — это любовь. С одной стороны, как он нам часто повторяет, раз уж философия — любовь к мудрости, а не сама мудрость, то фиг вам, а не реальное познание объектов как они есть на самом деле. Любовь оказывается чем-то, что помечает собой несводимую дистанцию: нельзя любить то, чем обладаешь; любовь к мудрости всегда неразделенная. С другой стороны, мир для Грэма Хармана, как и для Данте, про сломанный молот которого он написал книгу, движим любовью. Вот что получается: все союзы объектов, даже самые сварливые, все отношения, в которые они все же косвенным образом вступают друг с другом, и есть любовь как форма наиболее прямой и непосредственной искренности. Ну что ж, допустим.

Однако искренность эта возникает между реальным и чувственным объектом, например, между мной (моим «реальным Я») и чувственным образом какого-то человека (животного, процесса, события, предмета…). И возникнуть она способна как раз лишь за счет двойной изъятости из чувственной сферы, двойной недоступности (хайдеггеровский механизм Entzug, англ. withdrawal) — изъятости моего реального Я и изъятости реального объекта, находящегося в своеобразном (не)отношении со своим чувственным двойником, через которого я надеюсь испытывать чувства к нему, — и я могу лишь только надеяться, что это будут чувства именно к другому, а не к его совокупному образу, инкрустированному чувственными качествами, или к этим эфемерным качествам, или даже ко вполне реальным качествам, существующим независимо от моего восприятия, чье собрание к нему никак не сводимо.

Значит ли это, что сама любовь представляет из себя только лишь некий призрачный мостик? Вовсе нет: односторонний интенциональный союз, взятый помимо терминов, сам существует как некий отдельный объект или некоторый термин. Нельзя даже сказать, что любовь моя, раз от меня союз-объект уже отделен в своей реальности. Он тоже ускользает, я уже им не обладаю, хотя порождаю его вроде бы я, только вот не понимаю, отчего именно. Правда в том, что одиночество объектов способно лишь усиливаться за счет производимых их союзов: где союз, там и разрыв; где искренность, там и непрестанное сомнение; чем более хочется быть вне себя, тем более проваливаешься вовнутрь, изолируясь вместе с тем и от того, что самим хотелось (бы) считать собой, собственным или своим.

Казалось бы, нечто схожее говорит в «Форме и объекте» французский философ и писатель Тристан Гарсия, которого Харман радостно поспешил назвать представителем «объектно ориентированной Франции». Гарсия кладет в основу своей формальной онтологии одиночество, причем именно одиночество — а не единство и даже не тождество, к примеру, — характеризует вещь, взятую как вещь, чисто формально как нечто отдельное вообще, а не конкретное что-то в частности, — как «неважно что».

Французский оборот n’importe quoi сродни русской «как там ее, ну этой», короче — фиговине, которую просишь передать друга или о которой спрашиваешь, не видели ли они ее, чье имя вертится на кончике языка, но никак не дается, прямо как незапамятный ответ на вопрос о существе особы-вещи, ответ на вопрос, адресуемый уже ею: а за что ее любишь, в чем особенность особы?

Вроде не за какую-то отдельную черту, но если даже и так, «черт его знает что» это за je-ne-sais-quoi — пустячок, «ничего особого» presque-rien, по Владимиру Янкелевичу, бергсонисту русско-еврейского происхождения, который заимствовал эти свои понятия из французского обихода. Гарсия явно ему наследует, когда подвергает n’importe quoi вроде бы субстантивации, но субтильной, слабенькой, размещая посередине от ничто и объекта, стало быть, в их промежности.

Угодив в рассмотрение через сей просак, ты оказываешься лишенным каких бы то ни было детерминаций со стороны отношений, качеств, составляющих объективность по Гарсии, становишься неважным типом, не человеком — вещью без свойств, о которой сказать можно лишь, что она одна в мире или перед миром, т.к. мир — твое дополнение, «мир» есть ровно все то, что не ты, — дополнение тебя необязательно как множества и не факт, будто бы тебя как части, которой недостает чего-то или кого-нибудь, но точно как одиночества, одного-одинехонька. И одно еще не значит единое, с чего бы непременно быть в целости, а не дробном или разбитом со-стоянии… Ну, а с кем стоим-то?

Ощущение одиночества у людей представляет собой «метаотношение, то есть отношение к отношению (un rapport de rapport), разделяемому не только человечеством, жизнью и материальностью, но помимо них — чем бы то ни было», всем подряд или чем ни попадя: всем, что существует как нечто.

Два существа любят друг друга — или думают, что любят; они могли бы счесть, будто они одни в мире, но нет ничего более далекого от правды… это в своей любви они вместе, тогда как перед миром каждое из них по отдельности предстает в одиночестве.

И это их любовь как вещь (будь то некая реальная вещь в хармановском смысле или только мысль о любви) одна в мире, однако же вместе они одни быть не могут. Вроде бы то же, что у Хармана, но нет ничего более далекого: у Гарсии любовь — пусть не главный пример связи или союза, как у Хармана, но единственный указанный пример «неважно чего» в главке про одиночество — подразумевает двусторонние, взаимные, идеальные отношения: двое существ (думают, что) любят друг друга.

Для Хармана всякий возможный контакт — строго односторонний, хотя он и допускает саму возможность того, что мой односторонний контакт с чувственным объектом, в свою очередь, задан «соответствующим» ему реальным объектом, манящим (lure) его в свою сторону, словно в капкан, способный общаться косвенно или непрямо, намеками (allusions) или, в зависимости от перевода, пленительной поступью, через соблазняющий (в смысле Жана Бодрийяра) аллюр, с помощью чар или посредством прелести (allure).

К тому же, любовь и думки о ней для Хармана тоже оказываются разными вещами, реальной и чувственной, в то время как формальная онтология Гарсии абсолютно плоска и не предполагает такого строгого разделения вещей на два плана. Дело в том, что для Гарсии как раз не существует ни изъятия, ни иного механизма изоляции, пускай в отношении любви он и говорит, будто бы вещи «уединяются в отдаленном месте, в спальне» (видимо, это и есть формула объектно ориентированной Франции: девичья спаленка): вещь — не некое тождество, устраняющееся из всех отношений, будь то внутренних или внешних, но различие между тем, что находится вне ее, и тем, что находится в ней, и больше ничего.

Но и в этом случае n’importe quoi Гарсии, существенная «не суть», опять-таки, почти совпадает на первый взгляд, но в итоге — далеко не «невесть что» je-ne-se-quoi, и не «почти ничто» presque-rien, сущий пустяк по Янкелевичу, поскольку при всей непритязательности данных имен за ними для него — само Реальное во всей неприступности и эфемерности:

…интуиция, словно чистая любовь и подобно героическому усилию, длится лишь мгновение, то есть не длится, но это почти-ничто (presque-rien), квази-nihil — точно вечность в сравнении с абсурдным nihil отчаяния.

В тождестве Хармана еще остается что-то потаенное, от него рукой подать до объективного по Франсуа Ларюэлю, из-под полы определяющего сами наши его определения как «то, что» уже определено по себе и не нуждается в «пособничестве» потусторонних, идеальных определений, которые бы его со-конституировали; таково преисполненное одиночество, но у Хармана оно бежит даже самого себя. Тогда как различие Гарсии — одиночество уже опустошенное, потому обнаженное для себя и для мира. Для Хармана, пожалуй, такой «мир» был бы пустой абстракцией. Или наоборот, объект Хармана способен на высший kenosis, поскольку вовсе не он заброшен в мир, но мир перед ним, а вещь Гарсии обречена на «безразлучие» мира, связана им и с ним как дополнением через разностный мост, не подлежащий разносу.

Формальная онтология Гарсии «преобразуется» в объективную, когда вещи делаются интенсивными — получают определения: тогда уж выясняется, что кого-то кто-то любит больше, кто-то кого-то меньше, а то и не любит, но отношение так или иначе остается двусторонним, пусть и одним, коль скоро остается отношением, а не становится неотношением. Любовь всегда уже разделенная, хотя у кого-то вполне может выпасть ноль при дележе, ну или бесконечно малая величина, но как бы никакой проблемы тут нет… А кажется, будто проблема все же настойчиво настоящая.

Ну да, в другой книжке, посвященной тому, «что электричество сделало с мыслью», Гарсия скажет, что вообще-то проблема есть, что призывы жить насыщенно и интенсивно, «любить как в первый раз» проблематичны, но призывы эти чересчур удобно вытекают из его же объективной онтологии, тогда как формальная онтология никакого разрешения конфликта на первый взгляд не предполагает, а объектно ориентированный аллюр Грэма Хармана, в свою очередь, чересчур мутен. К тому же, Янкелевич бы здесь сказал: и второй раз может быть вторым первым разом или, если этого вдруг недостаточно, первым вторым разом.

Пусть догорают корабли

«Грезить об острове — неважно, с радостью или со страхом — значит грезить об отдалении, об изоляции и удаленности от всякого материка, о состоянии потерянности и одиночества, или же о том, чтобы перезапустить все с нуля, воссоздать, начать заново».

Это напряжение между «первым разом» и «еще одним», а также между «последним» и «предпоследним» составляет один из главных мотивов творчества французского режиссера Леоса Каракса наряду с конфликтом между целостностью и раздробленностью. Как многие отмечали, ни один из его фильмов не обходился без образа бьющегося стекла. А концовка Holy Motors («Святые моторы»), как будто бы предвещающая картину Annette («Аннетт»), включала в себя леттристский юмор, отсылающий к Малларме с его «Пенультьема умерла»: персонаж Кайли Миноуг в предпоследней сцене спрыгивала с крыши супермаркета «Самаритянин», будучи возле предпредпоследней буквы вывески, а надпись Holy Motors на ангаре в конце превращалась в Holy Mot rs из-за перегоревшей третьей «О» (фр. mot — «слово»). Петля самоотсылок замкнется с номером Stepping Back in Time в исполнении Адама Драйвера из Annette, чье заглавие совпадает с названием трека молодой Кайли Миноуг, исполняющей в Holy Motors загадочную песню Who Were We:

I have a feeling

The strangest feeling

There was a child, a little child

We once had a child

…Love has turned into monsters and yearned to be far apart

All new beginnings

Some guy, some girl

Who were we?

Who were we when we were who we were, back then?

Who would we, have become if we’d done differently, back then?

All new beginnings

Some guy saw the world begin.

Похоже, что главное, что интересует Каракса, — шекспировское время, «сорвавшееся с петель» или «вышедшее из колеи», как в треке The Time is Out of Joint Скотта Уокера, открывающем фильм POLA X («Пола Икс»), караксовскую экранизацию Германа Мелвилла. Название это, как известно, представляет собой акроним от заглавия первоисточника на французском — Pierre, ou les Ambiguities («Пьер, или Двусмысленности») — в сочетании с римским номером итоговой, десятой версии сценария. Annette разорвана конфликтом между первыми разами (первыми шагами baby Annette, ее первыми словами и т.д.) и повторениями или возобновлениями (excuse me one more time, once again), а главный герой фильма Boy Meets Girl («Парень встречает девушку»), завороженный всеми первыми разами, собирается стать режиссером, но пока ограничился составлением заголовков будущих сценариев. Каракса немало занимает поэтика заглавий, отношение сценария-головы — своего рода «письма до письма», которому можно адресовать вопрос: Who were we when we were who we were, back then? (какие роли мы, актеры и актрисы, исполняли тогда, что это был за сценарий?) — к фильму-корпусу как экранизации écriture. Отношение, которое можно было бы охарактеризовать как обезглавливание. После того, как в Annette проиграется первая запись человеческого голоса в истории, поющего Au clair de la lune («При свете луны»), Каракс объявит:

Ladies and gentlemen,

We now ask for your complete attention.

If you want to sing, laugh, clap, cry, yearn, boo or fart

Please, do it in your head, only in your head.

В сценарии Annette, который оказался выложен в сеть, обнаруживается множество шуток, связанных с этим мотивом, вроде ремарок A theater audience laughing their heads off на то время, когда показываются фрагменты из «Толпы» американского режиссера Кинга Видора. А предпоследняя пустая страница, «отсекающая» финальную сцену, соответствует демонстрации титров. Публика особо нетерпеливая (My dear public, you fucking headless beast! — как бы сказал Генри МакГенри, герой Адама Драйвера) в это время покидает кинотеатр.

Обнаружив этот сценарий, я оказался заворожен произведением Каракса и музыкальной группой Sparks — вплоть до мономании, которая во многом изолировала меня от многих друзей, попросту не готовых на протяжении пары лет пересматривать, переслушивать, перечитывать его, чтобы затем пересматривать, переслушивать, перечитывать через него весь остальной мир.

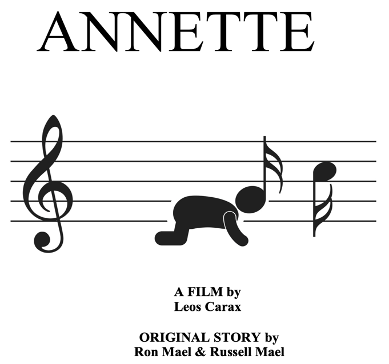

Поводами же для одержимости стали титульный лист и простая случайность — которую, впрочем, никогда не исключает бросок костей. Дело здесь в том, что за неделю до просмотра я узнал о существовании искусственного языка «сольресоль», на котором поют вместо того, чтобы говорить. И изображение ребенка на нотном стане в сценарии оказалось ребусом, зашифрованным на этом языке:

Задаваясь вопросом о единстве произведения наподобие «В поисках потерянного времени» Пруста или Книги Малларме, которую следовало литургически исполнять, французские философы Жиль Делёз и Феликс Гваттари писали:

Мы живем в эпоху частичных объектов, кирпичиков и остатков. Мы больше не верим в те фальшивые фрагменты, подобные обломкам античной статуи, которые ожидают, что их восполнят и склеят, чтобы сформировать единство, которое является также и изначальным единством. Мы больше не верим ни в изначальное единство, ни в конечное единство… Мы верим лишь в такие целостности, которые существуют наравне с чем-то.

Annette оказалась, на мой взгляд (а также слух и прочтение), таким новым Gesamtkunstwerk, не результирующим в синтетическое произведение искусства, а существующим во многих параллаксах или резонансах — в промежутках между своими версиями, задействующими различные чувственные модальности, и наравне с ними. Этот объект может быть прочитан, прослушан, увиден, но прочитана и увидена может быть и сценарная версия, и невидимая визуальность, несходная с фильмической, возникает у аудиоверсии и др.

Ниже я поделюсь добавочными соображениями о причинах, по которым я придаю этому произведению или объекту столь большую значимость, при этом полагаясь на то, что аудитория уже в какой-то мере знакома с содержанием фильма. Мои тезисы будут немного сбивчивыми и не сразу могут сложиться в целостную картину, но иначе быть и не могло, ведь we don’t have long.

From The Money Point of View

«Такой странный способ признания множественности через внутреннее (intrinsic) различие единого — через сингулярность, а не индивидуальность — предполагает новую манеру счисления: это будет уже не частота, а, как мы увидим, денежный счет».

Есть лишь одна по-настоящему серьезная философская проблема — проблема обманутых вкладчиков. Если любая политэкономия либидинальна, то дело в махинациях с вложениями либидо и прочими инвестициями, в неуспешном мошенничестве или незахеджированных ложных обещаниях, короче — в обмане ожиданий доверившихся, или кредиторов, причем ожидания публики могут включать в себя «ожидание нарушения ожиданий», но отнюдь не любую неожиданность. В отношении attente (фр. — «предвосхищение») публики и аудитории нужно проявлять complete attention, ведь не всякое авторское кино окупается в прокате или получает приз в Каннах за лучшую режиссуру — Хор/Толпа могли бы оказаться и недовольными.

Предатели, как известно, окажутся в девятом кругу ада, ну а последний ров восьмого зарезервирован за фальшивомонетчиками с их философскими коллегами, алхимиками, коль скоро Великое Делание — создание золотой киновари в случае алхимически трактованного орфизма (мифическим соответствием будет поход аргонавтов за руном) — тоже немалая афера.

Annette Спаркс и Каракса стоило бы вручить даже не prix de la mise en scène, а prix de la mise en abyme, приз за лучшее «помещение в бездну» — как назвал прием рамочного повествования французский писатель Андре Жид, автор романа «Фальшивомонетчики», чей герой пишет роман «Фальшивомонетчики». Ведь это не только фильм о кино в кинофильме, но опус и opus об опусе (о себе самом и о прокате baby Annette), опере (о жанре и конкретной опере, где играет персонаж Энн), opus (magnum алхимии в узком и широком смысле) и opera (вообще о произведениях).

Чуть ли не с порога (студии звукозаписи; в начале сценарной, оптической, звуковой ситуаций) звучит жалоба на финансирование The budget is large but still /—it’s not enough, отсылающая к «когда денег больше не останется, с фильмами будет покончено» Федерико Феллини, так как деньги как «условные единицы» составляют «внутреннюю пресуппозицию» кино, ситуацию его вре́менной и временно́й работы (ср. temp job — Аккомпаниатора»):

Фильм в фильме выражает именно инфернальный круговорот образов и денег, инфляцию, вкладываемую временем в обмен, «резкое вздорожание». Фильм есть движение, но фильм в фильме — это уже деньги, то есть время… Так образ-кристалл обретает принцип своего основания: непрестанно перезапускать этот асимметричный, неравный и неэквивалентный обмен, производить образы взамен денег, время — взамен образов, конвертировать время, прозрачную грань, в деньги, а деньги, тусклую грань, во время; это напоминает вращение волчка.

Градус sympathy for the abyss и index sui et falsi — показатель собственно себя и [потенций] ложного — в Annette зашкаливает, как и число вращений персонажей друг возле друга или оборотов вокруг света на самолете (посещаются причем лишь столицы, capital cities). Lapis philosophorum в алхимии иногда отождествляется с filius philosophorum / sapientiae, оно же infans noster / (solaris) lunaris, «наше философское (солнечное) лунное дитя», и ребенок этот «от трех отцов»: одно из его олицетворений в ренессансной мифологической символике — охотник Орион, зачатый в бычьей шкуре при посредстве божественной мочи Зевса, Гермеса и Посейдона (Аполлона, Гермеса и Вулкана, по Михаэлю Майеру, алхимику-адепту XVI века, или Юпитера, Меркурия и Нептуна, по Дому Пернети, адепту XVIII века).

В случае Annette роль тройки отцов исполнил дуэт auteur Каракса и (дуэта) Sparks, в случае творения внутри творения, baby Annette и как ребенка, и как проекта — триумвират из Генри МакГенри, то и дело дирижирующего смехом зрителей with big wave of his arm (like a conductor), безымянного Аккомпаниатора, претендента на место руководителя ВИА с участием baby Annette и автора мелодии We love each other so much, и Энн — поначалу непрестанно умирающей актрисы оперы, затем умершей автрисы-Пенультьемы, сошедшей в Аид жены-Эвридики, преследующей мужа-Орфея привидением или фантазмом (реплики Spirit of Ann и образ Ann, phantasmal посреди Henry’s visions), а дочь — шарманкой или фанерой (Her voice will be my ghost), запускаемой при попадании искусственного электрического или лунного — отраженного солнечного — света на лицо марионетки baby Annette. Эта алхимическая образность проникла и в эссе французского философа Ролана Барта «Смерть автора»:

…считается, что Автор вынашивает книгу, то есть предшествует ей, мыслит, страдает, живет для нее, он так же предшествует своему произведению, как отец сыну…

…Писатель подобен Бувару и Пекюше, этим вечным переписчикам, великим и смешным одновременно, глубокая комичность которых как раз и знаменует собой истину письма; он может лишь вечно подражать тому, что написано прежде и само писалось не впервые…

И Каракс со Sparks все это высмеивают — вкладывая в уста Генри МакГенри, к примеру, такие слова:

I stood upon a cliff

A deep abyss below

Compelled to look, I tried

To fight it off, God knows I tried

This horrid urge to look below

But half-horrified

And half-relieved

I cast my eyes

Toward the abyss, the dark abyss

I heard a ringing in my ears

I knew my death knell’s ugly sound

The overbearing urge to gaze

Into the deep abyss, the haze!

So strong the yearning for the fall

Ср. у Эдгара По в «Повести о приключениях Артура Гордона Пима», которому Каракс выразил благодарность в титрах:

There was a ringing in my ears, and I said, «This is my knell of death!» And now I was consumed with the irrepressible desire of looking below. I could not, I would not, confine my glances to the cliff; and, with a wild, indefinable emotion half of horror, half of a relieved oppression, I threw my vision far down into the abyss. …in the next my whole soul was pervaded with a longing to fall; a desire, a yearning, a passion utterly uncontrollable.

Связаны же между собой триады авторов/акторов выше — внешняя и внутренняя — через вестников (в сценарии обозначены как Announcer и Announcer’s voice), которые обитают в основном в лиминальном пространстве коридоров и проходов за кулисами, в том числе закадровыми, а также в зазоре между оптическим и звуковым образами вместе с технической командой: opera technicians, some invisible technicians, crew of technicians и Аккомпаниатор как the one with the technical expertise, в отличие от Голоса Энн и самой Энн как the one with the genius, the grace соответственно.

«Гений» как римская вариация на греческого «даймона» близок к ghost voice, которым Энн преследует (haunts) Аннетту; евр. Hannah — «благодать/grace», а Св. Анна — это мать Девы Марии, которая из-за родства по плоти с Иисусом зачисляется в θεοπάτορες, «богоотцы». Помимо Аккомпаниатора среди вестников главные — голос Леоса Каракса (в самом начале, еще до появления в кадре), голос Конни О’Коннор, дикторки объявлений ShowBizNews, подразделяющих фильм на четыре акта, и темнокожий ведущий Hyper Bowl HalfTime Show из кульминационной сцены на стадионе.

Стендап-шоу Генри МакГенри также тематизирует творчество в целом, заглавие The Ape of God отсылает не только к дьяволу, но и к singerie, «обезьянничанью» стилей барокко и рококо — сюжетам с художничающими мартышками (а соответственно, еще и к концовке Holy Motors). Вдобавок это — наряду с игрушечной образностью из фильма, отсылающей к фигуре Жоржа Мельеса, режиссера «Путешествия на Луну», после неуспеха фильмов ставшего продавцом игрушек, — тоже mise en abyme, но уже в геральдическом смысле: как уменьшенная копия герба на нем же самом. Опера The Forest дублируется одноименной локацией, Лесом за пределами города ангелов, Лос-Анджелеса, и медиатизированного мира Annette — out of this world наряду с Морем, Судом и Тюрьмой.

А также — с островом, на котором оказались после кораблекрушения Генри с baby Annette, Мэтр и его Перо, после чего Генри и загорится идеей турне по свету в погоне за аурой, а затем — путешествием домой в Европу, из Нового света в Старый, обращением времени вспять и возвратом своей молодости, творческих сил и любви. Переломный остров здесь — своего рода край земли, finis terræ, конец одного света и возможное начало другого.

Пусть догорают корабли, мы с тобой всегда одни,

Я и ты — необитаемый остров.

Тут я вынужден распрощаться с вами до следующего раза. Excuse me one more time, пусть еще и не сказал почти-ничего о предмете своей любви… Но давайте посидим на дорожку.

Примечания

В пьесе Кокто «Орфей» MERDE — это акростих, который сложился из первых букв слов в фразе Madame Eurydice Reviendra Des Enfers, подсказанной через стук копыт лошадью, и был отправлен на литературный конкурс. Условный литературный перевод: ЖОПА — «Жена Орфея преодолеет Аид». О влиянии орфической трилогии фильмов Кокто на Annette уже много кто говорил, включая самого же Каракса. Вдобавок Merde! (которое произносит во время родов Энн) — театральный аналог break a leg! или же «к черту!» в ответ на «ни пуха, ни пера». Слова shit и bullshit также еще четыре раза произносит Генри МакГенри в этой же и других сценах, отсылающих друг к другу и связанных с оппозицией рождения/жизни и убийства/смерти. Ранее после Holy Motors Каракс анонсировал выход фильма про приключения г-на Говно в Америке, при этом г-н Говно в тизере косплеил Бена Франклина (time is money) на долларовой банкноте; отсюда слова Генри МакГенри We cannot waste time, адресованные Аккомпаниатору в сцене об «эксплуатации» Аннетты.

Пара «зеленого» Генри и «красной» Энн, а затем тандем Генри и Аккомпаниатора выступают в Annette двумя раздвоенными аватарами г-на Говна или Monsieur Merde, питающегося цветами и купюрами, которого в фильмах Каракса и операторки Каролины Шампетье, снятых на цифру, исполнял Дени Лаван. Смешение зеленого и красного дает коричневый, но лишь в цифровом, а не аналоговом изображении; это также намек на стереоскопические «3D»-фильмы. Разумеется, здесь же отсылка к Фрейдову уравнению дерьма и денег. «Маска других масок, травести других травести, ego не отличается от собственных паяцев и шагает, прихрамывая, на зеленой и красной ногах…» (Жиль Делёз, Различие и повторение, Санкт-Петербург, Петрополис, 1998, с. 142, пер. изм.).

sreda@v-a-c.org

Все права защищены. Воспроизведение и использование каких-либо материалов с ресурса без письменного согласия правообладателя запрещено.